Mark Weiser는 1992년 10월에 “Does Ubiquitous Computing Need Interface Agents?(1)”라는 글을 썼다. 이 글을 읽으면서 MASERINTS와 사라진 인터페이스에 대해 생각을 적어 보려고 한다.

역설적인 의미로 여겨지겠지만, 삶을 조용히 지배하는 진실이 하나 있다. 그 진실은 내가 살기 위해서는 먼저 타인의 존재를 인정해야 한다는 것이다. 모순처럼 들릴지 모르지만, 사실은 그렇지 않다. 이는 인간 관계에서, 사람들이 디자인하는 디지털 시스템에서, 결코 변하지 않는 몇 안 되는 진실 중 하나이다.

오늘날의 시스템은 다른 규칙에 따라 운영되는 경향이 있다. 그것은 생존을 위해서는 먼저 자신 스스로를 보호해야 한다는 것이다. 언뜻 듣기에는 지당한 말로 여겨질 수 있다. 효율성이나 확장성, 그리고 수익성은 고귀한(?) 목표로 언급되지만, 실제로 이러한 사고방식은 필연적으로 타인을 집어삼키는 ‘디지털 세상에서의 자기 보존’의 한 형태로 이어질 뿐이다. 다시 말해서 서비스를 제공받아야 할 주인공을 희생하더라도 자체의 지속적인 운영, 성장, 그리고 통제를 우선 시하도록 시스템이 디자인이 된다는 것이다. 결국, 다른 사람들에게 피해를 주더라도 살아남겠다는 것이다. 예를 들어, 사람들이 스트레스나 중독을 유발하더라도 계속 클릭하도록 유도하기 위해 ‘사용자 참여’를 극대화하는 플랫폼은 사용자를 보존하는 것이 아니라 시스템 자신을 보존하기 위한 것이다. 그런 종류의 자기 보존은 시스템의 성공을 사용자의 안녕보다 우선시하기 때문에 위험하다는 것이다.

시스템은 안정적이어야 하긴 하지만, 자기 중심적 이어서는 안 된다. ‘디지털 세상에서의 자기 보존’이 사람들이 받을 부정적인 영향을 무시할 때, 시스템을 사용하는 사람들에게 도움이 되어야 한다는 그 목적을 저버리게 되는 것이다. 겉보기에 지능적이고 적응력이 뛰어나 보인다 하더라도, 오직 자신만을 위해 존재하는 시스템은 결국 그 시스템에 의존하는 사람을 지치게 할 것이다. 그리고 만약 사람에게 해를 끼치게 된다면, 시스템 또한 결국은 붕괴될 것이다.

그렇기 때문에 이타적인 시스템 디자인, 즉 타인을 자신보다 우선시하는 시스템은 이상주의가 아니라고 생각될 수 있는 것이다. 그것은 생존이다. 타인이 잘 살아 갈 수 있도록, 타인의 삶을 풍요롭게 돕는 시스템을 구축한다면, 그 지원과 도움을 통해 자신의 삶도 지속될 것이다. 이는 사회적 관계만이 아니라 디지털 환경의 구조 자체에도 적용된다. 타인의 삶을 더 많이 도울수록, 자신의 삶과 시스템 자체도 더욱 의미 있고 지속 가능하게 된다. 하지만 이를 믿는 사람은 거의 없다. 이를 수행하기 위해 고민해 보는 사람도 없다. 그렇기 때문에 이를 위해 시스템을 디자인하는 사람은 더더욱 드물다.

Mark Weiser는 짧지만 심오한 내용을 품고 있는 글, “Does Ubiquitous Computing Need Interface Agents?”에서 날카로운 질문을 던졌다. “Ubicomp 세계에서 인터페이스 에이전트가 정말 필요한가?” 이 질문의 이면에는 더 깊고 중요한 논쟁, 즉 컴퓨팅이 향하는 방향에 대한 우려가 자리 잡고 있었다. Mark Weiser는 시스템이 끊임없이 스스로를 향한 관심을 사람들로부터 요구했고, 사람들의 결정과 시선을 요구한다면, 진정한 Ubicomp이 제공해야 할 차분함이 주는 삶의 여유의 지원과 도움을 구현하지 못한다고 생각했다. 진정으로 차분하고 통합된 시스템은 스스로를 드러낼 필요가 없다. 사람들의 삶의 백그라운드에서 조용히 작동할 뿐이다.

Mark Weiser가 유별나게 ‘에이전트’라는 단어를 사용했던 것은 Mark Weiser가 있었던 1990년대 초에는 많은 사람들이 컴퓨터라는 것이 개인 비서처럼 행동할 수 있다고 생각했다는 것을 보여주려는 것이었다. 즉, 사용자의 목표를 이해하고, 사용자를 대신하여 결정을 내리고, 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 프로그램처럼 말이다. 따라서 인터페이스 에이전트는 사용자와 컴퓨터 시스템 사이에 위치하여 상호작용을 자동으로 관리하는 소프트웨어를 의미했다. 즉, 나를 위해 컴퓨터와 대화하는 디지털 도우미 같은 것으로 생각할 수 있다. 그러니까 컴퓨터가 나를 대리하는 격이다. 내가 원하는 것을 추측하고, 나의 명령을 해석하고, 심지어 미리 행동까지 하려는 것이다.

이 아이디어는 1990년도 당시 인공지능에 대한 낙관론에서 비롯되었다. 하지만 Mark Weiser는 반대로 회의적이었던 것이었다. Mark Weiser는 컴퓨터가 정말로 어디에나 존재하게 된다면, 즉 사람들의 주변 환경 곳곳에 퍼져서 조용히 사람들을 지원하고 도움을 주게 된다면, 사람들과 세상 사이에 개입한 ‘에이전트’가 필요 없을 것이라고 생각했던 것이다. 나의 주변 공간 자체가 자연스럽게 나에게 반응할 것이기 때문이다.

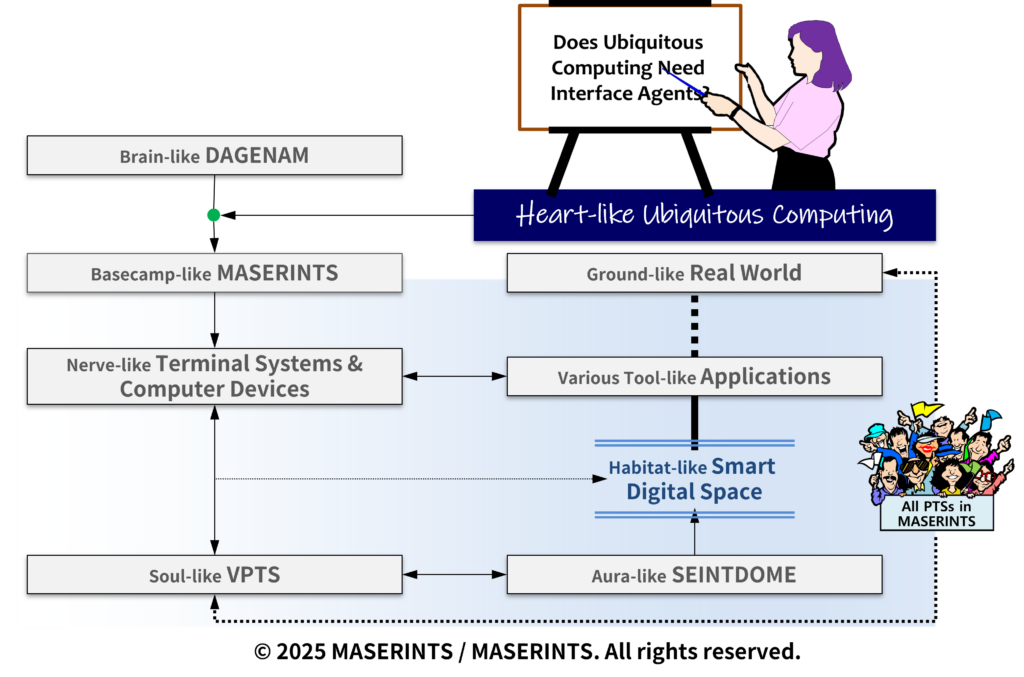

여기서 MASERINTS의 이야기를 하자면, MASERINTS는 별도의 인터페이스 에이전트를 만들지 않는다. 대신 전체 디지털 공간 자체를 PTS의 모든 맥락적 요소들을 자각하고 알아가는 매체로 전환한다. Mark Weiser의 표현을 빌리자면, 중간에 있는 중개자를 없애는 것과 같다. ‘에이전트’와 대화하는 대신, MASERINTS의 지원과 도움을 받아야 하는 주인공인 PTS(Person to be served)는 반응하는 공간 안에서 살아가는 것이다.

당연한 이야기가 되겠지만, 그런 의미에서 MASERINTS는 Mark Weiser의 Vision을 충족하고 있는 것이다. Mark Weiser의 더 깊은 아이디어, 즉 차분함이 주는 여유를 Vision으로 하고, ‘보이지 않는 것’을 이루기 위해 그에 맞는 개념적 디자인에 충실하기 때문이다.

Mark Weiser는 컴퓨팅이 사람들의 관심과 주의력 또는 생각이 집중되는 순간을 요구하는 것을 원하지 않았다. MASERINTS는 인터페이스를 디지털 공간 속으로 사라지게 하여 PTS가 명령이나 디지털 에이전트와의 끊임없는 협상이 아닌, 그냥 PTS의 존재, PTS가 일상적 생활을 하면서 하는 모든 음성, 움직임, 제스처, 몸짓과 PTS의 주변 맥락을 통해 자연스럽게 상호작용할 수 있도록 함으로써 동일한 방식을 취할 수 있다. 그렇기 때문에 MASERINTS는 디지털 공간 자체가 듣고, 이해하고 도와주는 살아있는 동반자 역할을 하는 공간이 될 것이며, 이것은 Mark Weiser가 언젠가 기술이 그렇게 되기를 바랐던 것과 같이 듣고 이해하고 돕는 공간으로 구현되는 것이다.

하지만 그보다 훨씬 더 근본적인 것이 있다. Mark Weiser조차 명확하게 언급하지는 않았지만, 거의 근접한 진실이 하나 있다. 바로 Ubicomp은 단순한 기술적 이상이 아니라 도덕적 그리고 윤리적 이상이 들어 있다는 것이다. 진정으로 Ubicomp 시스템은 단순하게 백그라운드로 사라지거나 사람들 주변에 자연스럽게 스며드는 시스템이 아니다. 그것은 전체 그림의 일부일 뿐이다. 더 중요한 것은 시스템이 존재하는 이유, 즉 어떤 정신으로 디자인되었냐는 것이다. 아무리 미묘하고 섬세하더라도 자신이 주도되는 통제나 자신의 이익을 위해 조용히 존재하는 시스템은 여전히 해를 끼칠 수 있다. 하지만 시스템이 타인을 생각하고, 도우려는 진심 어린 의도, 즉 눈에 보이지 않더라도 온화하게 지원하고 도우려는 의도로 만들어 진 디지털 환경이라면, 그 존재는 부담스러운 것이 아니라 생명을 주는 존재가 되는 것이다.

이는 설계자가 완전히 그림에서 벗어날 필요는 없지만, 주된 초점은 자신이 디자인하는 대상인 사람들에게 맞춰져야 한다는 것이다. 이것이 자신의 요구를 슬쩍 가리고 아무런 욕구도 없는 척해야 한다는 것을 의미하지 않는다. 오히려 특정한 자세를 견지해야 한다는 것이다. 디지털 공간이 닿는 사람들의 안녕을 시스템 자체의 성공보다 조금 더 우선시하는 자세 말이다. 이러한 배려는 약함이 아니다. 기술이 강력해질 때조차 억압적이 되지 않도록 막아주는 조용한 힘이다. 미래의 디지털 시스템 설계자가 이러한 사고방식을 가지지 못한다면, 즉 시스템의 기반이 타인을 기꺼이 도우려는 의지에 뿌리내리지 못한다면, 아무리 차분함이 주는 여유를 제공하는 디자인이나 적응형 알고리즘을 사용한다 해도 미래 지향해야 하는 시스템이 될 수 없을 뿐 아니라, 작금의 속이 검은 상업적 디지털 공간과 같이 반복해서 결국에는 멸망하고 마는 그런 디지털 환경을 만들게 되는 것이다. 타인을 섬기는 방법을 모르는 사람이 만든 시스템은 아무리 기술이 발전해도 누구에게도 진정한 도움을 줄 수 없다는 것은 상식적인 이야기가 아닐까? 너무나 당연한 진실 아닐까? 사랑을 모르는 존재가 여전히 진정한 돌봄을 제공할 수 있을까? 타인의 이익을 추구하지 않는 시스템이 정말 아무런 연관이 없는 어떤 모르는 사용자에게 도움을 줄 수 있을까? 사람들은 이미 답을 알고 있다.

언급된 각주의 내용

(1) Does Ubiquitous Computing Need Interface Agents?, Mark Weiser, 1992, https://cgi.csc.liv.ac.uk/~coopes/comp319/2016/papers/UbiquitousComputingAndInterfaceAgents-Weiser.pdf