1. 어차피 올 디지털로 꽉 찬 세상

어차피 미래는 더 확장된 디지털 세상이 펼쳐질 수밖에 없고, 나는 그 곳에서 살아가야 한다. 이런 생각을 가지고 오래 전에, 언제부터인가 조금씩 생겨난 내가 살아가야 할 새로운 디지털 세상에 대한 호기심을 가지고, 내 삶 속에 놓여 있었던 여러 개의 길을 하나씩 경험하면서, 진리에 대한 갈구와 디지털 세상의 밑바닥에 있어야 할 것들을 찾아가면서, 돌아돌아 이제 새로운 디지털 세상으로의 경계에 서 있게 된 것이다.

그 생각과 아이디어로 이해의 단계까지 오면서 생긴 버릇은, 스스로 막아버렸던 생각들을 조금은 느슨하게 열어 펼치게 되었고, 고개를 들고 새로운 디지털 세상을 위해 한 발을 내딛기 전에, 우선 나의 주변을 둘러보고 놓친 것이 없는지 살펴보게 되었다.

다만, 앞으로 올 새로운 디지털 세상에서의 내 자신과 주변의 변화, 이러한 앞으로의 시간에 대한 주변 공간의 흐름에 관심이 점점 많아지고, 고개를 들면 보이는 새로운 디지털 세상에 대한 스토리텔러가 되고 싶은 마음 밖에는 없다.

1.1 혼돈 속에서 발견한 패턴

기억 속의 경험을 다시 생각할 때, 그 때는 알아차리리 못했던 것들이 다큐멘터리의 한 장면처럼 스치고 지나가는데, 생각해 보니 자유로운 생각과 아이디어로 문제를 발견하게 되면, 아무리 봐도 세상이 주는 문제는 혼돈 그 자체 인 것 같았다. 마치 거대하고 얽히고 설킨 실뭉치 앞에 서 있는 것 같이 너무 복잡한 혼돈과도 같았다. 명확한 시작도 없었다. 그렇다고 명확한 끝도 없이 그저 혼란스러울 뿐이었다. 삶, 사회, 혹은 기술을 번갈아 가면서 생각해 볼 때, 마음 속에서 어떤 문제들은 아주 강하게 그런 느낌을 주기도 한다. 지금 생각해 보면 정말 엉망진창인 것 같이 여겨질 뿐이다.

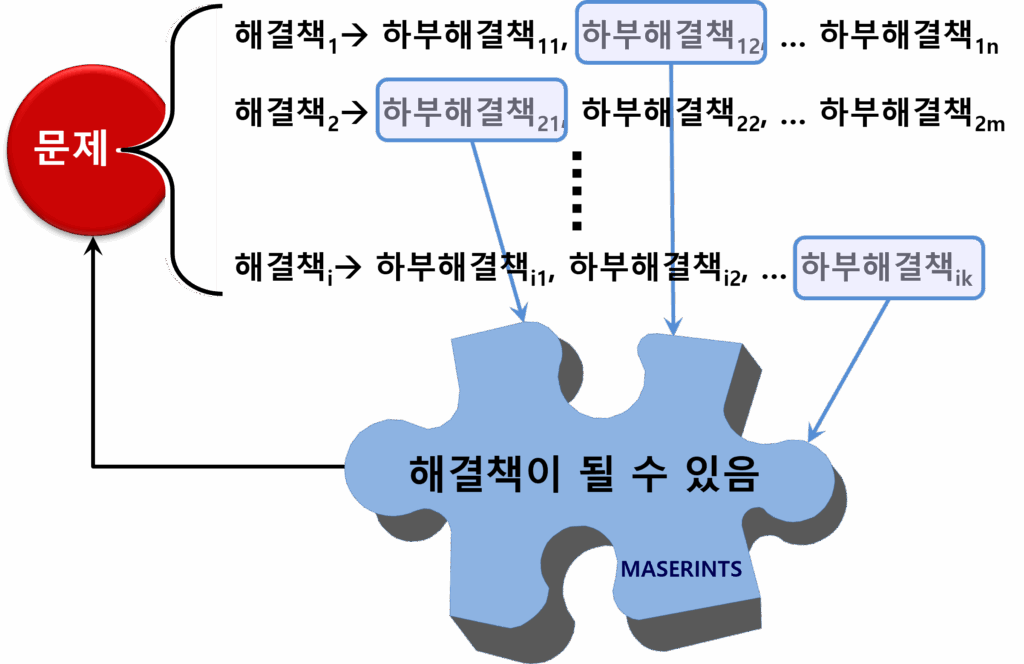

그런데 또 한편으로는 사람들마다 각자 이런 혼돈스러운 문제들에 맞닥뜨리게 되면 모든 것을 해결하지는 못하더라도 어느 정도 문제를 이해하고 해결할 수 있는 정신적인 알고리즘을 자신도 모르게 가지고 있다고 한다. 문제를 해결하기 위한 정신적인 비공식적 단계들이 존재한다는 것이다. 그 단계를 거치게 되면서 혼돈이 질서로, 그리고 명료함으로 바뀌게 되는 것인데, 그래서 사람들은 엉켜버린 것 같은 실뭉치를 한꺼번에 다 풀어내려고 애쓰다가 끝내는 포기해 버리는 대신, 눈 여겨 보았던 하나의 작은 고리를 살며시 잡아당겨 보게 된다. 다른 고리와 연결되어 있지 않을까 하는 생각에서 말이다.

그리고 조금씩 깨닫게 되는 것은, 어떤 것도 정리하기 어려울 만큼 혼돈스럽지 않고, 간과했던 모든 문제에 대한 해결책이 있을 수 있으며, 이해했다고 자만했던 것을 다시 살펴보는 것이 진정한 명확성으로 가는 첫걸음이라는 자신만의 정신적인 알고리즘으로, 세상을 바라보는 방식이 생긴다는 것이다. 모르는 것을 아는 척하고 지나가지만 않으면 된다.

하지만 앞만 보면서 이렇게 얽힌 문제의 단서와 실마리를 찾기 위해 바쁘게 고리를 모아 문제 해결의 작은 패턴을 발견하게 되지만, 뒤를 돌아보지 않는 동안 내 뒤에는 풀어진 실타래가 다시 얽힌 실뭉치로 변해가고 있다는 것을 알게 된다. 그래서 나의 정신적인 알고리즘을 힘이 들더라도 계속 수정하게 되고, 이미 발견된 패턴들도 잘 보존해야 한다는 것도 알게 된다. 그 패턴들이 또 다른 얽힌 실뭉치의 실마리를 찾을 수 있는 단서가 될 수 있다는 것을 알게 되었기 때문이다.

이렇게 나의 정신적인 알고리즘으로 기억 속에 있는 실마리를 찾게 된 단서들과 패턴들을 다시 살펴보게 되는 것을 나는 ‘경험의 발견’이라고 부르려고 한다. 그래서 후에 다시 설명이 되겠지만, ‘경험의 발견’을 꾸준히 하는 사람을 ‘스마트한 사람’이라고 정의 내려 보기도 한다. 그렇다면, “스마트하다”는 것을 그저 “똑똑하다!”고 단순하게만 정의 내려서는 안되는 것이 아닐까? 그것은 그 스마트한 사람들은 ‘경험의 발견’만 하는 것이 아니라, 그러한 발견된 크고 작은 패턴들을 다르게 조합해서 또 다른 실마리를 찾을 수 있는 단서가 될 패턴들을 끊임없이 만들어 가기 때문이다. 나는 이것을 ‘경험의 창출’이라고 부르려고 한다.

이 ‘경험의 발견’ 그리고 ‘경험의 창출’은 MASERINTS가 가지고 갈 매우 중요한 개념을 품고 있다. 그렇다는 이야기는 ‘경험의 발견’으로 인해서 무수히 많은 스토리텔링 거리가 생길 수 있다는 것이다.

‘경험의 발견’이라면 나의 내면에 대한 이야기를 하고 있는 것이다. 스토리텔링의 대상들이 나의 내면에 이미 존재하고 있다는 것이다. 그래서 좋은 스토리텔러가 되기 위해서 새로운 것들을 많이 경험할 수도 있겠지만, 자신의 기억 속의 경험들을 다시 발견하고, ‘경험의 창출’로 만들어진 ‘간접경험’으로 얻은 기억에 ‘직접경험’한 것처럼 깊은 자국을 만들어 가는 것도 좋은 스토리텔러가 되는 길이라고 생각한다. 여기서 말하는 ‘간접경험’은 ‘직접경험’에 대체될 수 있는 책을 읽는다든가, 멀티미디어를 통해 시각적 교육을 받는다든가 하는 ‘대체경험’과 구별되는 표현이다.

1.2 덩어리 경험과 달인

많은 사람들이 자신만의 숙달된 경험으로 굳혀진 삶의 ‘달인’이 되려고 한다. 그런데 이런 경우는 사람들의 생각이 집중되는 순간을 거치면서도, 의식 안에서 오래 존재하지 않는 하나의 커다란 경험 덩어리들만 있을 뿐이다. 그런 덩어리 경험들이 사람들에게는 손에 익고, 사는데 불편하지 않게 해주어서 그 덩어리를 잘 보존하려고 하겠지만, 스스로 창의적이고 스마트한 사람이 되려고 마음먹었다면, 그리고 좋은 스토리텔러가 되고 싶다면, ‘달인’처럼 덩어리가 되어버린 경험들을 쪼개고 쪼개서, 작은 경험의 조각들을 가지고 해결의 패턴들을 다시 발견해야 한다.

이렇게 되면, 예를 들어, 10개 정도의 작은 조각경험으로 구성되었다고 생각되었던 하나의 경험이 다시 더 쪼개기 시작하니 100~200개 혹은 그 이상의 더 작은 ‘조각경험’들로 나뉘게 되는 것을 발견하게 된다.

그러면 새롭게 발견된 ‘조각경험’들을 가지고 새로운 조합의 경험을 결합할 수 있게 되는데, 이것을 MASERINTS에서는 ‘간접경험’이라고 부르는 것이다. 더 많이 쪼개서 ‘조각경험’이 더 많아지면 당연히 조합할 경험의 수가 더 많아지는 것이다. 그리고 두뇌 안에서 재결합된 ‘간접경험’을 풍부하게 만들어서 그로 인해 아이디어를 창출할 수 있는 자신만의 업그레이드된 정신적 알고리즘을 만들게 되는 것이다.

누구든지 디자인할 수 있는 자신만의 새로운 디지털 세상을 느껴 보기 위해서 그에 대한 만족스러운 이해는 자신의 ‘경험의 발견’을 계속함으로써 더 풍성하게 가질 수 있다고 생각한다.

그래서 현명한 스토리텔러는 새롭게 가지는 경험에 더해서 재결합된 ‘간접경험’을 엮어 놓아야 그 생생함을 더 할 수 있다고 생각되기도 한다. 모든 것을 ‘직접경험’하려는 생각은 삶이 만신창이가 되고 나서야 그 길이 문제를 해결하는 단서를 제공하는 올바른 정신적 알고리즘이 아니었다는 것을 알게 되는 것이다.

목 차

프롤로그

추가설명자료: 인터랙션

추가설명자료: ‘Star Wars’라는 영화

추가설명자료: Hugh Everett이 언급한 ‘평행 세계’

- 어차피 올 디지털로 꽉 찬 세상

1.1 혼돈 속에서 발견한 패턴

1.2 덩어리 경험과 달인

추가설명자료: 정신적인 알고리즘

추가설명자료: ‘직접경험’, ‘대체경험’, ‘간접경험’

추가설명자료: “덩어리 경험”이란? - MASERINTS의 시작

추가설명자료: 예측 능력의 두뇌 - DAGENAM의 트리거링

- Ubicomp의 출현과 그 영향

- MASERINTS가 사람들에게 다가온 길

5.1 소통을 위한 언어의 새로운 정의

Last Updated on 2025년 11월 02일 by MASERINTS